人教版高中必学一地理期末模拟试题

本卷共60题,1~40题每小题1.5 分,共60分;41~60题每小题2分,共40分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目需要的。

谷神星是太阳系中最小的、也是唯一坐落于小行星带的矮行星,由意大利天文学家皮亚齐发现,并于1801年1月1日公布。下图示意太阳系中距太阳近期的五颗行星。据此完成1~2题。

1.谷神星坐落于图中( )

A.①②之间 B.②③之间 C.③④之间 D.④⑤之间

2.④行星现在还不适应人类居住,重要原因有( )

A.宇宙环境不安全 B.体积水平比太小

C.太阳光照不稳定 D.温度条件不适合

下图为非洲局部区域年太阳辐射量分布图。据此完成3~5题。

3.图示区域年太阳辐射量分布特征表现为( )

A.自南向北递增 B.自东向西递增 C.自北向南递增 D.自西向东递增.

4.影响图示区域年太阳辐射量分布差异的主要原因是( )

A.纬度 B.降水 C.地形 D.人类活动

5.太阳辐射能可以转化为( )

A.潮汐能 B.矿物能源 C.地热能 D.核能

下图为第24个太阳黑子活动周期示意图(含预测)。据此完成6~8题。

6.黑子发生在太阳( )

A.光球层 B.色球层 C.日冕层 D.平流层

7.据图可知,下一次太阳黑子相对数最大值可能出目前( )

A.2022年 B.2023年 C.2025年 D.2029年.

8.太阳黑子增多时,下列现象可能发生的有( )

①赤道区域出现极光现象 ②无线电长波通信中断 ③磁针不 能正确指示方向 ④气候异常的概率增加

A.①③ B.②④ C.①② D.③④

9.地质历史上两次非常重要的全球性生物大规模灭绝分别出目前( )

A.前寒武纪末期和古生代末期 B.古生代末期和中生代末期

C.中生代末期和新生代末期 D.古生代末期和新生代末期

10.在古生代化石中可以找到的生物最可能是( )

A.原始鱼类 B.恐龙 C.被子植物 D.哺乳动物

中新网2019年9月23日电据俄罗斯卫星网报道,勘察加半岛最北端的希韦卢奇火山9月23日喷出高达5000米的火山灰烟柱(主要由岩浆物质颗粒构成),现在依旧在继续喷出,火山羽流向东漂移。据此完成11~12题。

11.希韦卢奇火山喷发的岩浆颗粒最可能源自( )

A.地壳 B.下地幔 C.地核 D.软流层

12.希韦卢奇火山喷发的火山灰烟柱最早影响的地球外部圈层是( )

A.大方圈 B.水圈 C.生物圈 D.岩石圈

臭氧在大方中的含量虽少,但对地球生命至关要紧。据此完成13~14题。

13.臭氧层对地球生命起到保护用途,这是由于臭氧层可以( )

A.吸收太阳紫外线辐射 B.减少大方中二氧化碳的含量

C.遏制光化学反应发生 D.促进绿色植物进行光合用途

14.现在地球上空“臭氧空洞”现象最为紧急的地方出目前( )

A.青藏高原上空 B.北极附近上空 C.北美国内上空 D.南极附近上空

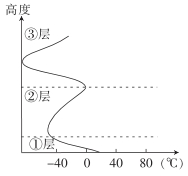

下图为大方垂直分层示意图。据此完成15~17题。

15.图中①②③层分别是( )

A.对流层、电离层、高层大方 B.对流层、平流层、高层大方

C.电离层、平流层、高层大方 D.平流层、对流层、高层大方

16.图中②层( )

A.是海量天气现象的发生地 B.大方密度最接近星际空间

C.温度随高度增加而递减 D.温度随高度增加而递增

17.大方对太阳辐射的削弱用途主要出目前( )

A.①层 B.②层 C.③层 D.②层和③层

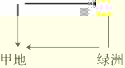

沙漠区域绿洲附近的风向具备明显的昼夜反向特征。下图示意塔里木盆地某一绿洲附近的部分地区。据此完成18~20题。

18.甲地昼夜风向存在差异的主要影响原因是( )

A.地面情况 B.降水量 C.海陆地方 D.充气压力差异

19.图中甲地白天近地面的风向为( )

A.西南风 B.东北风 C.东南风 D.西北风.

20.下图中能正确反映夜间甲地与绿洲间热力环流的是( )

A B C D

读水循环示意图,完成21~23题。

21.图示体现的水循环环节有( )

①蒸发 ②辐射 ③下渗 ④抽水灌溉

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

22.图示水循环种类有( )

A.1种 B.2种 C.3种 D.4种

23.促进地表物质迁移的水循环环节主如果( )

A.蒸发 B.水汽输送 C.地表径流 D.下渗

24.影响不同纬度海洋表面水温高低的主要原因是( )

A.海洋深度 B.太阳辐射 C.地面辐射 D.人类活动

25.海水盐度最高的海域是( )

A.红海 B.地中海 C.波罗的海 D.死海

26.影响表层海水密度最明显的原因是( )

A.盐度 B.深度 C.径流 D.温度

阴历8月16日至18日,钱塘江涌潮最大,潮头可达数米。据此完成27~28题。

27.钱塘江涌潮是( )

A.波浪 B.潮汐 C.洋流 D.风暴潮

28.引起该海水运动的主要动力是( )

A.太阳辐射能 B.海水盐度差 C.天体引潮力 D.海水温度差

下图示意世界局部海城等温线,图中①②两处等温线弯曲是受洋流影响而致。据此完成29~30题。

29.图中①②两处洋流分别是( )

A.暖流、暖流 B.暖流、寒流

C.寒流、寒流 D.寒流、暖流

30.图中( )

A.①洋流可以加快海轮北上航行速度 B.①洋流可以加快污染物净化速度

C.②洋流可以加快海轮南下航行速度 D.②洋流可以控制污染物污染范围

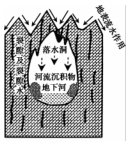

下图为某地貌洼坑形成过程中不同时期的地质情况示意图。读图完成31~33题。

① ② ③ ④

31.图示地貌为( )

A.喀斯特地貌 B.河流地貌 C.风沙地貌 D.海岸地貌

32.该洼坑形成的一般过程为( )

A.②①③④ B.④③②① C.②①④③ D.④①③②

33.该地貌主要分布在国内( )

A.青藏高原 B.内蒙古高原 C.黄土高原 D.云贵高原

“蓝窗”是地中海中马耳他戈佐岛最为著名的景点,坐落于一个悬崖的尽头,是一个由石灰岩形成的天然拱门,透过大门,游人可以看到海天一色的壮观景色。读图,完成34~35题。

34.蓝窗的形成过程中( )

A.海水沉积起主导用途 B.风力侵蚀起主导用途

C.海水侵蚀起主导用途 D.流水侵蚀起主导用途

35."下列地貌与“蓝窗”是同一种类的是( )

A.沙滩 B.海蚀崖 C.风蚀柱 D.石钟乳

下图表示北半球一种要紧的地貌形态。读图,完成36~37题。

36.该地貌主要出目前( )

A.河流上游 B.河流出山口 C.河流中游 D.河流入海口

37.该地貌的形成缘由是( )

A.流水侵蚀 B.流水堆积 C.风力侵蚀 D.风力堆积

下图为国内某地区等高线(单位:米)地形图。读图完成38~40题。

38.图中E地区的地形种类是( )

A.山地 B.平原 C.丘陵 D.盆地

39.图中河流①②③三处流速最快的是( )

A.①处 B.②处 C.③处 D.没办法判断

40.图中聚落与山峰的相对高度可能是( )

A.300米 B.380米 C.460米 D.520米

下图为国内山东年太阳辐射总量(单位:兆焦耳/平米)分布图。读图,完成41~42题。

41.图中甲.乙、丙、丁四地中年太阳辐射总量最大的是( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

42.甲地前后两天太阳辐射量有明显差异,主要影响原因最可能是( )

A.纬度地方 B.海陆地方 C.地形地势 D.天气情况

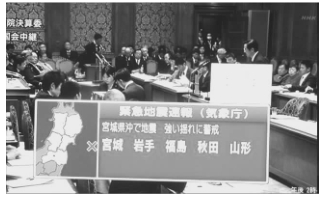

下图为2011年“东日本大地震”发生时,东京某电视机屏幕上显示的紧急地震速报。当时,NHK电视台正在现场直播日本国会众议院的会议。在这个画面出现约45秒后,东京开始强烈晃动(S波致使),电视里的国会议员们也纷纷钻桌子、贴墙角。读图,完成43~44题。

43.日本气象厅拓展紧急地震速报的原理是( )

①纵波破坏相对较小 ②横波速度快于纵波 ③纵波速度快于横波 ④精准预测地壳运动

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

44.画面出现约45秒后,东京才开始出现强烈摇晃震动是什么原因( )

A.P波传播速度较慢 B.S波传播速度比P波慢

C.提前准确预报地震 D.电脑处置速度快

2012年十月14日,奧地利探险家鲍姆加特纳在美国西南部乘氢气球到达距地面39千米的高空,随后从那里跳下,约3小时后成功落地。据此完成45~46题。

45.鲍姆加特纳跳出时的高度处于( )

A.对流层 B.平流层 C.电离层 D.高层大方

46.从跳出到落地,鲍姆加特纳历程的大方温度变化大致是( )

A.先升高后减少 B.渐渐升高 C.先减少后升高 D.渐渐减少

下图为华北某市城市与郊区之间的热力环流示意图,箭头代表气流流向。读图,完成47~48题。

47.图中近地面与高空四地的充气压力关系状况是( )

A.③=④>①=② B.③>④>①>②

C.③>①>②>④ D.③>②>①>④

48.假如要在该地建一- 座火电厂,应该地址选择在( )

A.I处 B.II处 C.III处 D.IV处

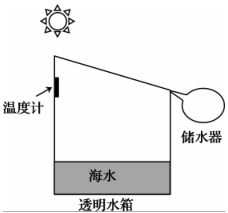

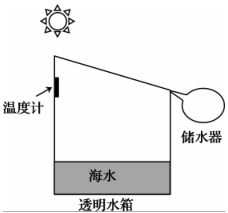

某中学习地理兴趣小组设计了一个“海水淡化”的模拟实验,将海水倒入透明玻璃水箱,在太阳照射下,透明玻璃水箱内温度会升高,从而获得淡水。据此完成49~50题。

49.实验过程中,透明玻璃水箱内温度升高,是由于该装置( )

A.增强了到达地面的太阳辐射 B.减弱了大方逆辐射

C.增强了太阳辐射的总量 D.阻挡了水箱内外的热量交换

50.该实验获得淡水过程中,未体现出的水循环环节是( )

A.蒸发 B.径流 C.水汽输送 D.降水

下图为大西洋表层海水年平均温度、盐度和密度随纬度变化示意图。据此完成51~53题。

51.大西洋表层海水的主要热量源自( )

A.太阳辐射 B.对流层 C.地面辐射 D.地球内部

52.①.②、③分别表示大西洋表层海水年平均( )

A.温度、密度、盐度 B.盐度、温度、密度

C.密度、温度、盐度 D.密度、盐度、温度

53.在大西洋表层海水年平均密度最低的地方,海水的( )

A.纬度约为5°N B.温度约为10°C

C.盐度约为35.6‰ D.密度约为1020.5kg/m3

下图为国内某地貌景观素描图。据此完成54~55题。

54.图示地貌( )

①迎风坡坡度陡 ②背风坡坡度陡 ③为风成地貌 ④为流水地貌

A.①③ B.②③ C.①④ D.②④

55.若图中甲坡朝哪个方向东北方向,则该地的主导风向最可能是( )

A.西北风 B.东南风 C.东北风 D.西南风

下图为阿尔卑斯山脉及附近区域等高线(单位:m)地形示意图和该区域两幅地貌景观示意图。读图,完成56~58题。

56.形成甲地貌的主要外力用途是( )

A.冰川侵蚀 B.风力侵蚀 C.流水侵蚀 D.风化用途

57.图中乙地貌为( )

A.三角洲 B.河漫滩 C.冲积扇 D.海蚀崖

58.图乙四地中颗粒物平均直径最粗的是( )

A.① B.② C.③ D.④

在一些地势平缓区域,河流多成“S”形弯曲河道。洪水泛滥时,河流可能冲断河曲的颈部,使弯曲部分与河道离别,河水径直流去,原来弯曲的河道被废弃,形成湖泊。由于这种湖泊的形状恰似牛轭,所以称之为牛轭湖。下图为牛轭湖形成示意图。据此完成59~60题。

① ② ③ ④

59.牛轭湖形成演变的时间顺序应为( )

A.①④②③ B.②③④① C.④①②③ D.②①④③

60.形成牛轭湖最主要的外力用途是( )

A.流水侵蚀 B.流水沉积 C.流水搬运 D.冰川侵蚀

参考答案、提示及评分细节

1.D 依据材料可知,谷神星坐落于行星带 ,而小行星带坐落于火星(④)和木星(⑤)之间。

2.D ④行星(火星)现在还不适应人类居住,重要原因有温度条件不适合、没有适合生命呼吸的大方等。

3.A 据图可知,该区域年太阳辐射量分布特征表现为自南向北递增。

4.B 据图可知,图示区域降水越少,年太阳辐射量越大,说明影响图示区域年太阳辐射量分布的主要原因是降水。一般条件下,纬度越高,年太阳辐射量越小。

5.B 太阳能可以转化为煤 、石油等矿物能源。潮汐能的形成与太阳和月球的引力有关,地热能与地球内部放射性能量衰变有关,重力势能的大小与物体的水平及与地球和地面的相对地方有关,它们的形成均与太阳辐射无关。

6.A 黑子发生在太阳光球层。

7.C 据图可知,太阳黑子相对数最大值出目前2014年,其周期为11年,故下一次太阳黑子相对数最大值可能

出目前2025年。

8.D 太阳黑子增多时,说明太阳活动强烈,会致使两极区域出现极光现象、无线电短波通信中断、磁针不可以正确指示方向、气候异常的概率增加等。

9.B 地质历史上两次非常重要的全球性生物大规模灭绝分别出目前古生代末期和中生代末期。

10.A 在古生代化石中可以找到的生物最可能是原始鱼类等原始动物。恐龙出目前中生代,被子植物和哺乳动物出目前新生代。

11.D 希韦卢奇火山喷发的岩浆颗粒最可能源自.上地幔中的软流层。

12.A 依据材料可知希韦卢奇火山喷发的火山灰烟柱最早影响的地球外部圈层是大方圈。

13.A 臭氧坐落于平流层,可以吸收太阳辐射中的紫外线。紫外线强度过大会致使地表生物产生病变,如皮肤癌、视力降低等,因此臭氧可以对地球生命起到保护用途。

14.D 现在地球.上空“臭氧空洞”最为紧急的地方出目前南极上空。

15.B 据图可知,①层为对流层,②层为平流层,③层为高层大方。

16.D ②层为平流层,温度随高度增加而递增。对流层是海量天气现象的发生地,温度随高度增加而递减;高层大方的大方密度最接近星际空间。

17.A 对流层集中了大方水平的3/4和几乎整个大方中的水汽和杂质,且天气现象和天气活动主要发生在对流层,故大方对太阳辐射的削弱用途主要出目前①层(对流层)。

18.A 地面情况(沙漠和绿洲)不同,致使昼夜升温和降温速度不同,导致冷热不均,形成不一样的风向。

19.C 甲地坐落于沙漠区域,白天沙漠升温快,温度高,成为热源,空气上升,近地面为低压,风从绿洲吹来,同时受地转偏向力和摩擦力的影响,右偏成东南风。

20.A 夜间,沙漠 降温快,温度低,气流下沉,形成高压;绿洲降温慢,气流上升,形成低压;近地面气流由沙漠流向绿洲,高空则相反。

21.C 图示体现的水循环环节有 蒸发、下渗等,辐射、抽水灌溉不是水循环的环节。

22.C 读图可知,图中包含海上内循环、海陆间循环、陆地内循环3种水循环种类。

23.C 促进地表物质迁移的水循环环节主如果地表径流。

24.B 影响不同纬度海洋表面水温高低的主要原因是太阳辐射,所以海洋表面水温的分布规律是自低纬度向高纬度递减。

25.A 海水盐度最高的海域是红海。死海是湖泊。

26.D 海水表层的密度与温度的关系最密切。

27.B 钱塘江大潮是因遭到月球和太阳的引潮力形成的潮汐现象。

28.C 引起该海水运动的主要动力是天体引潮力。

29.C 由图可知,①为北半球寒流,②为南半球寒流。

30.B ①自北向南流,可以加快海轮南下航行速度;②自南向北流,以加快海轮北上航行速度。洋流可以加快污染物净化速度,但会使污染范围扩大。

31.A 据图可知,该地貌为喀斯特地貌。

32.A 由上题可知,该地貌为喀斯特地貌。喀斯特洼坑是厚厚的石灰岩层被流水溶蚀加剧的过程。察看四幅图:图①和图②中均有地下溶洞,不同在于图①中的溶洞受溶蚀进一步扩大,且裂隙进一步发育,溺水洞连通溶洞顶部,故先②后①;图③和图④中溶洞顶部均塌陷,应发生在溶洞进一步扩大、溺水洞发育之后;再不同图③和图④,图④中溶洞空间更大,且顶部受风化侵蚀,岩石剥落,故先③后④。综上,喀斯特洼坑的形成过程是②①③④。

33.D 喀斯特地貌主要分布在国内云贵高原。

34.C 据图可知,蓝窗的形成过程中海水侵蚀起主导用途。

35.B 依据上题可知,蓝窗是海水侵蚀地貌。沙滩是海水沉积地貌,海蚀崖是海水侵蚀地貌,风蚀柱是风力侵蚀地貌,石钟乳是喀斯特地貌。

36.D 该地貌为河口三角洲地貌,主要出目前河流人海口。

37.B 图示地貌为河口三 角洲,是流水堆积地貌。三角洲一般形成于河流人海口,河流入海口地势平缓,河流流速减少,使得泥沙渐渐沉积,再加上海水的顶托用途使得泥沙聚集形成河口三角洲。

38.D 据图可知,E地区中部低、四周高,是盆地地形。

39.B 据图可知,②处等高线最密集,坡度最大,河流流速最快。

40.C 据图可知,图中聚落海拔高度最350~400米,山峰海拔高度在800~850米,二者的相对高度在400~500米。

41.B 图中年太阳辐射总量最大的是乙地。

42.D 甲地前后两天太阳辐射量有明显差异,最可能是天气情况发生明显变化。

13.C 地震波主要分为两种:纵波(P波)和横波(S波)。P波在岩层中的传播速度为5.5~7km/s.它使地面发生上下方向的震动;S波在岩层中的传播速度为3.2~4 km/s,虽然速度慢于P波,但因为它的波形为剪切式,能使地面发生前后左右的震动,因此它对建筑的损害要远远大于P波。地震预警技术正是借助两种地震波传输速度的时间差达成的。

44.B 紧急地震速报的本质是“地震计”接收到P波之后,立即自动用无线电波向气象厅发出紧急信号。P波比S波快,无线电波比P波还快。

45.B 距地面39千米的高度处于大方层的平流层。

46.C 对流层的温度由地面向高空减少,平流层的温度向高空升高;所以从跳出到落地,鲍姆加特纳历程的大方温度变化大致是先减少后升高。

47.B 热力环流中近地面充气压力高于其上空;据图可知,近地面气流由郊区流向市区,说明郊区充气压力高于市区,且高空与近地面充气压力中心相反,故图中近地面与高空四地的充气压力大小关系是③>④>①>②。

48.A 火电厂 污染较紧急,应该布局在城市与郊区的热力环流以外。

49.D 实验过程中,透明玻璃水箱内温度升高,是由于该装置阻挡了水箱内外的热量交换。

50.C 该实验获得淡水过程中,未体现出的水循环环节是水汽输送。

51.A 大西洋表层海水的主要热量源自太阳辐射。

52.C 图中②曲线从赤道向两极递减,表示海水年平均温度;③曲线从副热带海区向赤道和两极递减,表示海水年平均盐度;①表示密度。

53.A 从图中可读出海水年平均密度最低的地方在5°N,黄海水温度约为26°C,盐度约为34.5%;密度约为1022.5kg/m3。

54.B 图示地貌为新月形沙丘,主要发生在干旱半干旱区域,为风力沉积用途形成,迎风坡为缓坡,背风坡为陡坡。

55.C 甲坡坡度缓,为迎风坡,其朝哪个方向东北方向,说明该地主导风向为东北风。

56.A 甲地貌分布在海拔4800米以.上的山峰,受冰川侵蚀用途明显。

57.C 乙地貌坐落于山前区域,是冲积扇。

58.B ①②③④四地地处山前冲积平原地带,根据河流携带泥沙沉积分布规律,越往上游颗粒物的平均直径越粗,②地坐落于山麓冲积扇地带,在四地中颗粒物的平均直径最粗。

59.D 由题干可知,牛轭湖形成演变的时间顺序应为②①④③。

60.A 牛轭湖是洪水泛滥时河流冲断河曲颈部的结果,故形成牛轭湖最主要的外力用途是流水侵蚀